(echados en la cama)

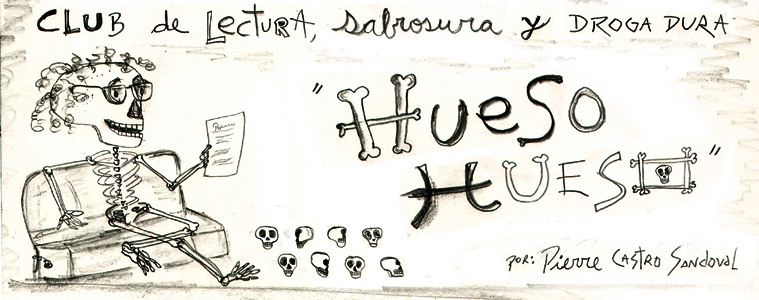

Kara: Uh! hay que dibujar

Pierre: ¿Qué dibujamos?

Kara: Hay que hacer un libro de artista

Pierre: ¿Qué es un libro de artista?

Kara: Es una pieza única, irreproducible

Pierre: Ala conches

Kara: Toma 8 pedazos de cartulina para ti y 8 para mí

(aquí abajo sale el libro, demora unos segundos en cargar)

viernes, 11 de enero de 2013

miércoles, 2 de enero de 2013

Un cuento de navidad

Pocas cosas tan sublimes como roer un hueso de pavo, asomado a la ventana de un octavo piso. Sobre todo, una de esas jugosas vértebras de los pavos norteños que -todos los años por navidad- me manda mi viejo. Pavos salvajes que endurecen sus piernas corriendo como bisontes por las dunas del Sechura y que ventean sus plumas bajo frondosos árboles de tamarindo. Ahhh, después de haber mordido la negra carne de esos bichos no volveré a probar un pavo de granja sin sentir que me han dado una triste oblea. Mastico mientras observo las calles de Lima. Calles que entre el olor a pólvora y los tachos llenos de papel de regalo, regresa a la calma. Veo los techos de mis vecinos y descubro, por fin, a mis pequeños amigos perros, que descansan tirados de panza en una azotea cercana. Están cuatro pisos más abajo que yo. Usualmente me gusta ladrarles y ver como salen corriendo hasta su reja en busca del intruso. Siempre tardan en descubrir que soy yo quien les ha jugado la broma. Pero hoy, todavía me queda algo de la resaca emocional navideña, asi que no pienso joderlos; en cambio, repaso mi fuente llena de huesos de pavo y resuelvo que puedo compartir mi botín. Sin embargo, son unos ochenta metros de distancia hasta su azotea. Ni aún si les soltará un pavo vivo conseguiría que planeara hasta allá. Pero no desisto. Tomo con mi mano derecha el pesado hueso de la pierna. Aún tiene algo de carne adherida a él. Sé que de errar mi tiro podría romper una ventana vecina o incluso decapitar a uno de los perritos, pero me persigno con el hueso y retrocedo unos pasos lejos de mi ventana. Cierro los ojos y por un momento visualizo el lugar de la caída. Entonces corro y con todas mis fuerzas lanzo el hueso. Por un momento soy el mono de Odisea en el Espacio. El fémur del pavo cruza el cielo de Pueblo Libre girando como el bastón de una guaripolera. Traza una elipsis interminable y incluso parece detenerse un segundo cuando el sol le pega en los cartílagos. Pero entonces comienza su caída vertiginosa. Escucho como corta el viento. Es un arma mortal. Al entrar en la atmósfera de la azotea pasa veloz como un tomahawk que le despeina la cresta y la calma a uno de los perritos. Se vuelven locos. Le ladran al hueso que ya aterrizó en una esquina. Corren dando vueltas por su techo. Les toma un rato acercársele y descubrir que es comida. Cuando lo hacen, ya nada los aparta de su presa. Cada uno tiene cogido el hueso por un extremo y lo roen emocionados. Yo también estoy contento, pero al rato me apena ver que tengan que compartir un hueso con tan poca carne mientras yo me empacho, así que me animo a lanzarles otra presa. Esta vez es un ala. Cuando era niño tuve un boomerang así que no dudo el tiro. El ala del pavo vuela como nunca lo hizo en vida. Por unos instantes el pavo es un águila real y aterriza certeramente. Esta vez los perritos dudan menos y van tras la nueva presa. Después nada me detiene y sigo lanzándoles pellejos, trozos de pescuezo, costillas, riñones, la molleja, el corazón y finalmente tomo la pesada rabadilla, que apenas me cabe en la mano. Nada tiene que hacer con aquellas diminutas rabadillas de pollo. Esta rabadilla es tremenda, es casi obscena mientras la aprieto entre mis dedos. Retrocedo nuevamente y corro hacia la ventana. Entonces, en un último segundo, cuando estoy soltando el grasoso culo del pavo hacia el firmamento, veo a mi vecino, el dueño de los perritos, que sube casi calato a su azotea, probablemente a asolearse un poco. No acaba de descubrir los huesos de pavo regados en el piso cuando la enorme rabadilla voladora le da de lleno en la cara. Pierde el equilibrio, grita. Probablemente piensa que lo ha cacheteado Dios. Yo no atino a esconderme y después de que se ha recuperado del desconcierto me ve. Me ve justo antes de que yo me agache y yo recibo su terrible mirada. Es la mirada de un hombre que ha recibido muchos golpes y que ha dado otros cuantos, pero al que sin duda, nunca le han pegado en la cara con una rabadilla de pavo criollo. Sé que vendrá por mí ahora mismo. Sé que mientras yo estoy al pie de mi ventana él está saliendo de su casa y que le tomará un par de minutos estar en la puerta de mi edificio. Tomo mi billetera y salgo de mi cuarto. Bajo por el ascensor en un viaje interminable. Cuando por fin llego al primer piso, salgo y corro. Corro por la avenida Bolívar con las manos todavía llenas de grasa de pavo. Corro por varias cuadras y no me detengo ni vuelvo la vista hasta que llego a estas cabinas de internet donde me calmo un poco y me pongo a contar la historia.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)